1月23日に白根山が噴火したとのニュースが飛び込んできました。その時、やっぱり、と思いました。というのは昨年の10月に長野を訪れた帰りに、草津白根山に立ち寄ったからです。

ずっと以前は、火口の湯釜まで近づけたはずでしたが、この日は噴火警戒レベルが6月7日に2(火口周辺規制)から1(活火山であることに留意)に引き下げられたということで、湯釜に近づくことはできず、展望台から眺める措置が取られていました。

駐車場に車を停めて、駐車場を横切り展望台への登山道を昇ります。駐車場にはシェルターがあって、物々しい雰囲気です。また、登山道の途中にも退避小屋がありました。展望台まで登ると、男の人が一人、所在なさげにパイプ椅子に座っています。話しかけてみると、万一の時に誘導するために四六時中、監視しているのだということでした。後で調べてみると、カメラや機器による監視体制も万全のようです。

張られたロープ(火口から500メートルだそうです)の外側から湯釜を遠望しました。

湖水は、きれいな白っぽい青色をしており、すぐに硫酸銅イオンのことを思い浮かべましたが、監視員のおじさんは違うと言います。水に溶け込んだ鉄イオンや硫黄などの影響で、特定の波長が吸収されて、このように見えるということです。pHは1.0前後で、世界でも有数の酸性度が高い湖と言われているらしいです。

湖水は、きれいな白っぽい青色をしており、すぐに硫酸銅イオンのことを思い浮かべましたが、監視員のおじさんは違うと言います。水に溶け込んだ鉄イオンや硫黄などの影響で、特定の波長が吸収されて、このように見えるということです。pHは1.0前後で、世界でも有数の酸性度が高い湖と言われているらしいです。

幻想的な湖水の色とは対照的に、湯釜の周りは赤茶けた岩がむき出しで、火山活動が名残が明瞭です。足元を見ると大小の赤茶けた石がごろごろしています。

というわけで、白根山で噴火というニュースが飛び込んできたときに、すぐに火口湖である湯釜付近で噴火があったのだと思いました。ところが、だんだんわかってきたところによると、噴火はマグマ噴火ではなく水蒸気噴火で、噴火したところは、湯釜から南へ2kmほど離れた、本白根山の火口湖である鏡池の北側付近でした。こちらは予兆などが全くなく、監視の対象から外れていました。想定外だったのです。

地震にしろ火山噴火にしろ、予知するのは難しいですね。日本列島はそういう立地条件にあるのだと、心しておく必要があるのでしょう。

ローマ時代の柱の一部と床のモザイク模様でしょうか。

ローマ時代の柱の一部と床のモザイク模様でしょうか。

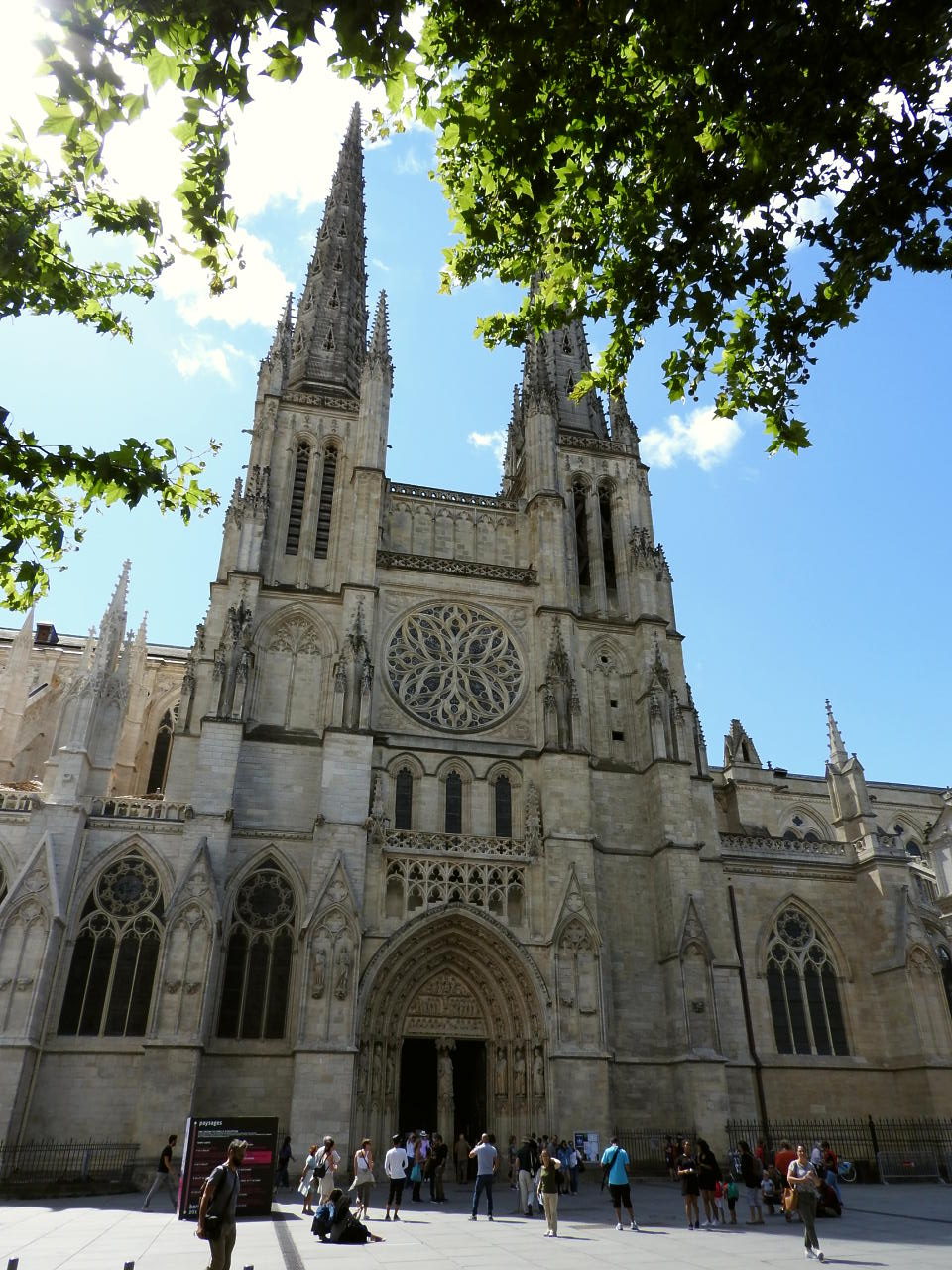

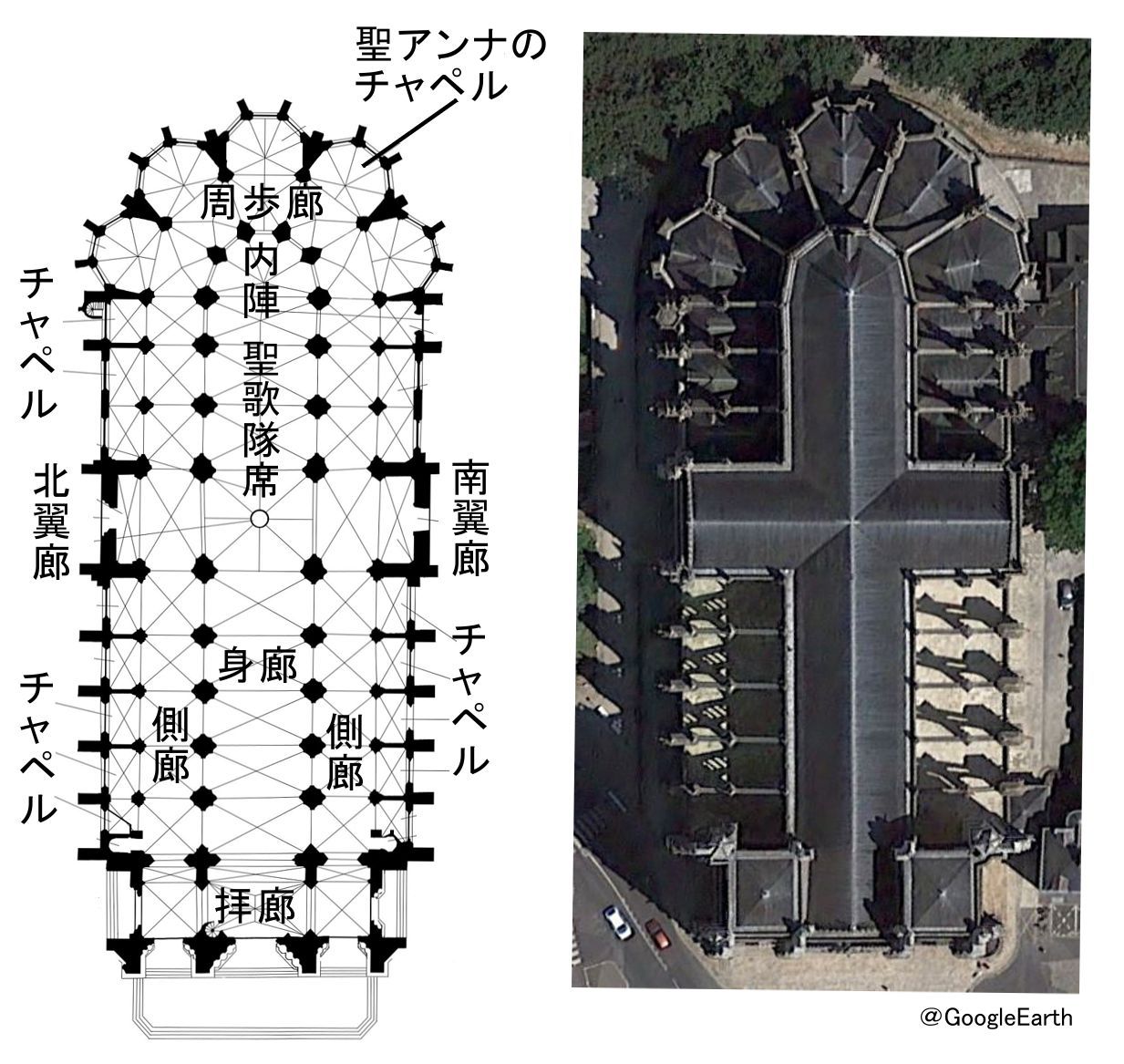

ホテルのフロントの人が言ったことが当たって、上まで登った時は雨で見通しが悪くなり、ちょっと残念でした。雨を避けつつカメラで東側を撮影、聖堂の身廊・内陣と南北の翼廊を覆う屋根がきれいな十字を作っているのがわかります。

ホテルのフロントの人が言ったことが当たって、上まで登った時は雨で見通しが悪くなり、ちょっと残念でした。雨を避けつつカメラで東側を撮影、聖堂の身廊・内陣と南北の翼廊を覆う屋根がきれいな十字を作っているのがわかります。

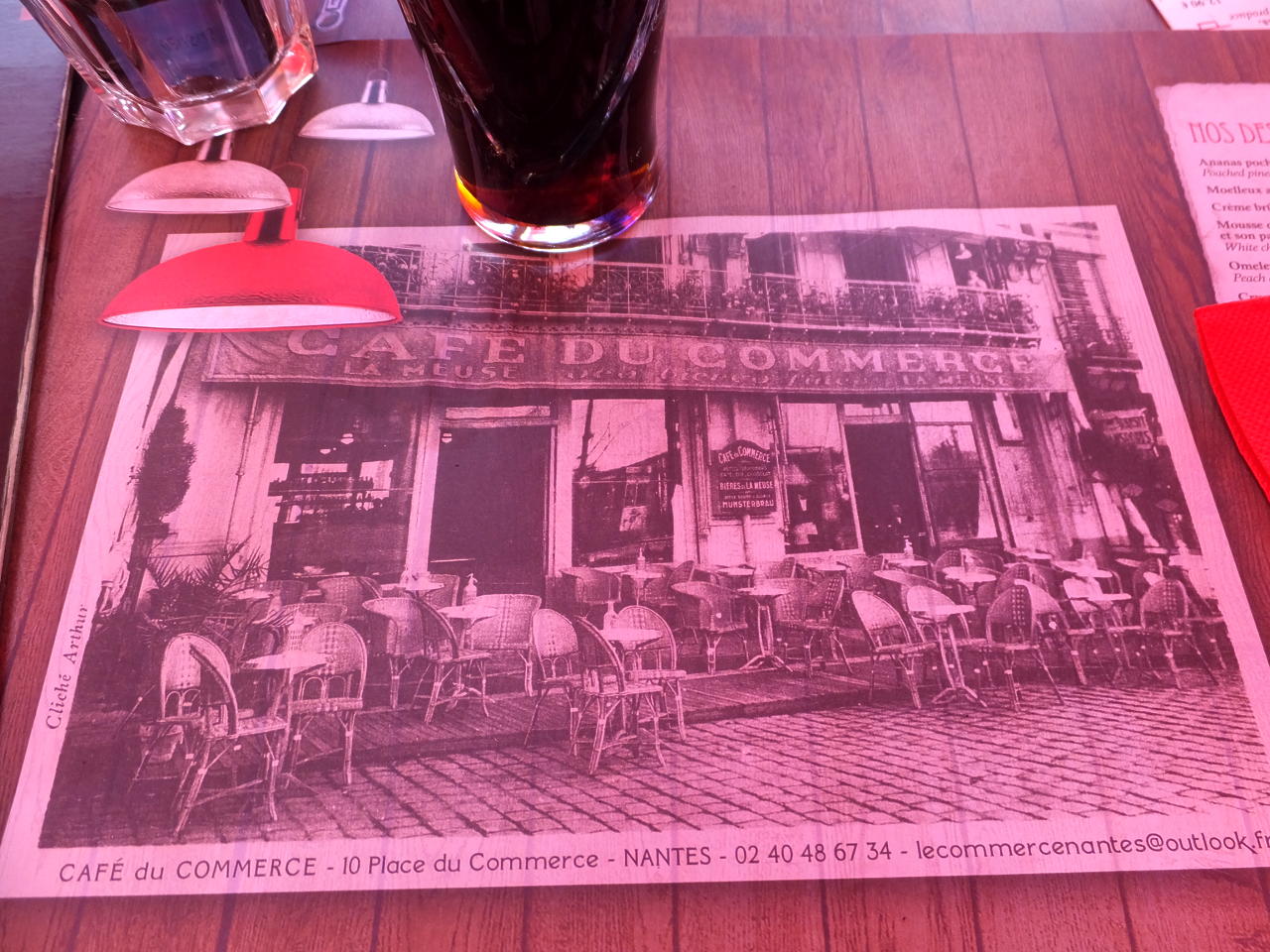

まずはビールを注文してのどを潤しました。おいしい!

まずはビールを注文してのどを潤しました。おいしい!

お濠に沿ってぐるりと回ると、白い瀟洒なお城が見え、さらに進むと入口(城門)があり、城内へ入るだけなら無料です。多くの人がお堀端の芝生で日向ぼっこをしていました。

お濠に沿ってぐるりと回ると、白い瀟洒なお城が見え、さらに進むと入口(城門)があり、城内へ入るだけなら無料です。多くの人がお堀端の芝生で日向ぼっこをしていました。

博物館の中に、ナントの旧市街、中世の街並みの模型がありました。右下がお城で、街は城壁で囲まれています。GoogleEarthの航空写真と比べてみると、今でも旧市街の区画がはっきりとわかります。

博物館の中に、ナントの旧市街、中世の街並みの模型がありました。右下がお城で、街は城壁で囲まれています。GoogleEarthの航空写真と比べてみると、今でも旧市街の区画がはっきりとわかります。

これはマコロン屋さん。

これはマコロン屋さん。

Views Today : 10

Views Today : 10